2015年01月10日

太極拳と変形性膝関節症

膝の痛みは多くの原因で起こります。若い人であれば、スポーツ等で靭帯や半月板を損傷する事も稀ではありません。中年以降では膝疾患で最も多いのが、変形性膝関節症です。

変形性膝関節症は、軟骨の摩耗や関節の変形、骨棘の形成などが起こり、歩行時痛を主体とするものです。多くはO脚のように、膝が外側に向かって変形する内反変形になります。原因は明らかでない事が多いのですが、肥満や膝周辺の筋力低下などが原因と考えられています。

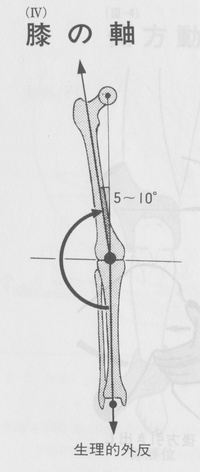

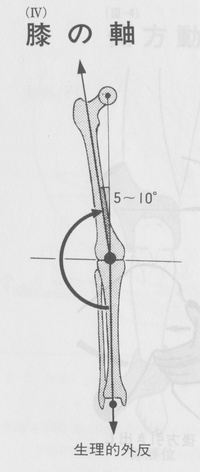

もともと大腿骨と脛骨は真っ直ぐ膝でつながっているのではありません。大腿骨と脛骨を結ぶ線は、180度ではなく膝で少し内側に入って175度くらいになっています。こうして股関節から足関節へ体重がかかる軸は、膝の中心を通っていく事になります。ところが、O脚のように膝が外に出ている状態ですと、膝関節の内側に体重がかかるようになります。そうした極端な状態が続くと膝関節の関節面にある軟骨が損傷していきます。その結果、痛みが出る、炎症が起きる、水がたまる等の症状が出てきます。

変形性膝関節症は初期のうちは、体重の減少や、筋力強化訓練、足底版の使用等で改善していきます。症状が進行すると、病院で手術を勧められるようになります。

膝の痛みは歩き方の改善と膝周辺の筋力強化でかなり改善するものです。膝の痛みを訴えている方に、体重のかけ方と歩き方を指導しただけで、かなり痛みは軽減します。痛みの多くが関節軟骨の摩耗と、その摩耗した部位への荷重によるものです。ですから、膝関節の荷重状態を変えて、本来あるべき膝の使い方にすれば良いわけです。その為に体の構造にあった歩き方と体重のかけ方を身につければよいわけです。大腿部前面に大腿四頭筋という筋肉があります。膝の痛みにかかわる筋力強化というと、四頭筋訓練と言って、膝の曲げ伸ばしで、この筋肉を鍛えていきます。しかし、四頭筋訓練は退屈なので効果が出るほどやるかたはあまり多くありません。太極拳は中腰の姿勢が多くまじめに取り組むと、知らず知らずこの四頭筋を鍛えることになります。また、足の動かし方は、つま先と膝の方向が一致しており、膝関節に無理のかからない動きになっています。という事は、普通に太極拳をきちっと練習すれば、変形性膝関節症に有効であるという事です。むろん、指導者のチェックが必要で、誤った体の使い方をしないように動きを確認してもらう必要があります。週3日以上、1日に15~20分ほど練習をすれば、1か月で効果が出てきます。変形の程度・症状にもよりますが、3か月頑張れば筋肉の状態も明らかに変化しますので、歩行状態が良くなります。ただ、難しいのは練習を継続することと、良い指導者を見つけることです。

変形性膝関節症は、軟骨の摩耗や関節の変形、骨棘の形成などが起こり、歩行時痛を主体とするものです。多くはO脚のように、膝が外側に向かって変形する内反変形になります。原因は明らかでない事が多いのですが、肥満や膝周辺の筋力低下などが原因と考えられています。

もともと大腿骨と脛骨は真っ直ぐ膝でつながっているのではありません。大腿骨と脛骨を結ぶ線は、180度ではなく膝で少し内側に入って175度くらいになっています。こうして股関節から足関節へ体重がかかる軸は、膝の中心を通っていく事になります。ところが、O脚のように膝が外に出ている状態ですと、膝関節の内側に体重がかかるようになります。そうした極端な状態が続くと膝関節の関節面にある軟骨が損傷していきます。その結果、痛みが出る、炎症が起きる、水がたまる等の症状が出てきます。

変形性膝関節症は初期のうちは、体重の減少や、筋力強化訓練、足底版の使用等で改善していきます。症状が進行すると、病院で手術を勧められるようになります。

膝の痛みは歩き方の改善と膝周辺の筋力強化でかなり改善するものです。膝の痛みを訴えている方に、体重のかけ方と歩き方を指導しただけで、かなり痛みは軽減します。痛みの多くが関節軟骨の摩耗と、その摩耗した部位への荷重によるものです。ですから、膝関節の荷重状態を変えて、本来あるべき膝の使い方にすれば良いわけです。その為に体の構造にあった歩き方と体重のかけ方を身につければよいわけです。大腿部前面に大腿四頭筋という筋肉があります。膝の痛みにかかわる筋力強化というと、四頭筋訓練と言って、膝の曲げ伸ばしで、この筋肉を鍛えていきます。しかし、四頭筋訓練は退屈なので効果が出るほどやるかたはあまり多くありません。太極拳は中腰の姿勢が多くまじめに取り組むと、知らず知らずこの四頭筋を鍛えることになります。また、足の動かし方は、つま先と膝の方向が一致しており、膝関節に無理のかからない動きになっています。という事は、普通に太極拳をきちっと練習すれば、変形性膝関節症に有効であるという事です。むろん、指導者のチェックが必要で、誤った体の使い方をしないように動きを確認してもらう必要があります。週3日以上、1日に15~20分ほど練習をすれば、1か月で効果が出てきます。変形の程度・症状にもよりますが、3か月頑張れば筋肉の状態も明らかに変化しますので、歩行状態が良くなります。ただ、難しいのは練習を継続することと、良い指導者を見つけることです。

2014年12月16日

軟酥(なんそ)の法

日本に 過ぎたるものが 二つある

駿河の富士に 原の白隠

沼津市の原に松蔭寺というお寺があります。松蔭寺を本拠にして活動し、広く人々に親しまれた稀代のお坊さんがいました。白隠禅師、白隠さんです。

白隠禅師は1685年に原で生まれました。子供の頃より頭脳明晰で信心にも縁があり、12才の頃には出家を考えていたほどでした。当初は両親の反対もありましたが、15才の時には出家して松蔭寺に入りました。その後あれやこれやがありました。そして26才の頃、長年の激しい修行のためか、神経症と結核にかかってしまいました。鍼灸・薬など様々な治療も効無く次第に衰弱していったのです。

そんな時に、京都にいる白幽という仙人のような隠遁者の話を聞きました。すがるような思いで白幽仙人を訪ねていきます。そこで白幽仙人から授かったのが「内観の秘法」と「軟酥の法」という心身のセルフコントロールによる健康回復・心身強化の技術です。呼吸法やイメージによる心身の変性を手段とした技法で気功や自律訓練法とも多くの共通点があるものです。その理論には陰陽五行説など東洋医学の思想が根底にあるようです。

軟酥の法は、まず、自分の頭の上に軟酥が載っている、とイメージするところから始まります。

「軟酥」というのは、色美しく香り高い仙人の秘薬を練り合わせて、鴨卵の大きさにしたものです。もちろん想像上の産物です。頭の上の軟酥は、暫くすると体温で溶け始めます。液状になった軟酥は頭の中にもしみ込んでいきます。頭から肩へ、肩から両腕・内臓・両下肢というように全身の組織に溶け込んでゆっくりと流れていきます。この流れは、身体の中にある苦悶・しこりなどの悪しき物をも溶かして流れていきます。こうして流れてきた軟酥は足元にたまり、やがて、下半身を浸すようになります。これは、丁度世界中の秘薬を煎じた桶の中に腰まで漬かっているようなものです。こうしていると、周囲には妙香が立ち込めて、身体にはエネルギーが充満してきます。長年の苦悩は消失し内臓は調和して、内分泌は旺盛になります。

高度のリラックスと集中がバランス良く整った状態で、鮮明なイメージを以って身体に働きかける~これが、軟酥の法の眼目です。身体と心を調整していくと、身体が心の働きに素直に感応してきます。自律訓練法などでも、イメージや言葉を使う事で心拍・呼吸・皮膚温などをコントロールしますが、こうした心身の働きを使って、機能の悪くなった心身を再調整するのが軟酥の法です。

イメージでそんなに身体が変わるものか、と思う方もいるかもしれません。1つの例として、レモンや梅干を想像した時の事を考えてください。前日に実際に食べていて記憶が鮮明であれば、その記憶をリアルに再現すれば、瞬く間に口の中に唾液が溢れてきます。反対にただ意思の力で、唾液を口の中に満たしてみよう、といくら努力しても口は緊張でカラカラになるのが関の山です。イメージの力は侮れません。それを訓練によって高めていけば、どれほどの事が出来るでしょうか。心身の操作という事に関しては、ただの精神論や根性とは違う次元の「技術としての心や意識の使い方」というものが存在しています。

こうした優れた技法がマイナーなまま現在に至っているというのは、効果はあっても、習得・実践に努力を要するせいかもしれません。また、多くの人は見えない技術という事を理解しにくいのかもしれません。反対に途切れることなく伝わっているという事は、実践してきた人達が、そのすばらしい効果を伝えてきたからであるとも言えます。

軟酥の法は白隠禅師の「夜船閑話(やせんかんな)」という本に記されています。夜船閑話はもともと白隠禅師の覚書でした。その内容が不老長寿に関係しており長命の秘訣が書かれている、と聞きつけた松月堂という本屋さんがいました。松月堂は出版したいという手紙を白隠禅師によこしました。白隠禅師は世の人の為になる事ならと快諾しました。こうして貴重な草稿は世に出る事になって、私も目にする事が出来たという次第です。

駿河の富士に 原の白隠

沼津市の原に松蔭寺というお寺があります。松蔭寺を本拠にして活動し、広く人々に親しまれた稀代のお坊さんがいました。白隠禅師、白隠さんです。

白隠禅師は1685年に原で生まれました。子供の頃より頭脳明晰で信心にも縁があり、12才の頃には出家を考えていたほどでした。当初は両親の反対もありましたが、15才の時には出家して松蔭寺に入りました。その後あれやこれやがありました。そして26才の頃、長年の激しい修行のためか、神経症と結核にかかってしまいました。鍼灸・薬など様々な治療も効無く次第に衰弱していったのです。

そんな時に、京都にいる白幽という仙人のような隠遁者の話を聞きました。すがるような思いで白幽仙人を訪ねていきます。そこで白幽仙人から授かったのが「内観の秘法」と「軟酥の法」という心身のセルフコントロールによる健康回復・心身強化の技術です。呼吸法やイメージによる心身の変性を手段とした技法で気功や自律訓練法とも多くの共通点があるものです。その理論には陰陽五行説など東洋医学の思想が根底にあるようです。

軟酥の法は、まず、自分の頭の上に軟酥が載っている、とイメージするところから始まります。

「軟酥」というのは、色美しく香り高い仙人の秘薬を練り合わせて、鴨卵の大きさにしたものです。もちろん想像上の産物です。頭の上の軟酥は、暫くすると体温で溶け始めます。液状になった軟酥は頭の中にもしみ込んでいきます。頭から肩へ、肩から両腕・内臓・両下肢というように全身の組織に溶け込んでゆっくりと流れていきます。この流れは、身体の中にある苦悶・しこりなどの悪しき物をも溶かして流れていきます。こうして流れてきた軟酥は足元にたまり、やがて、下半身を浸すようになります。これは、丁度世界中の秘薬を煎じた桶の中に腰まで漬かっているようなものです。こうしていると、周囲には妙香が立ち込めて、身体にはエネルギーが充満してきます。長年の苦悩は消失し内臓は調和して、内分泌は旺盛になります。

高度のリラックスと集中がバランス良く整った状態で、鮮明なイメージを以って身体に働きかける~これが、軟酥の法の眼目です。身体と心を調整していくと、身体が心の働きに素直に感応してきます。自律訓練法などでも、イメージや言葉を使う事で心拍・呼吸・皮膚温などをコントロールしますが、こうした心身の働きを使って、機能の悪くなった心身を再調整するのが軟酥の法です。

イメージでそんなに身体が変わるものか、と思う方もいるかもしれません。1つの例として、レモンや梅干を想像した時の事を考えてください。前日に実際に食べていて記憶が鮮明であれば、その記憶をリアルに再現すれば、瞬く間に口の中に唾液が溢れてきます。反対にただ意思の力で、唾液を口の中に満たしてみよう、といくら努力しても口は緊張でカラカラになるのが関の山です。イメージの力は侮れません。それを訓練によって高めていけば、どれほどの事が出来るでしょうか。心身の操作という事に関しては、ただの精神論や根性とは違う次元の「技術としての心や意識の使い方」というものが存在しています。

こうした優れた技法がマイナーなまま現在に至っているというのは、効果はあっても、習得・実践に努力を要するせいかもしれません。また、多くの人は見えない技術という事を理解しにくいのかもしれません。反対に途切れることなく伝わっているという事は、実践してきた人達が、そのすばらしい効果を伝えてきたからであるとも言えます。

軟酥の法は白隠禅師の「夜船閑話(やせんかんな)」という本に記されています。夜船閑話はもともと白隠禅師の覚書でした。その内容が不老長寿に関係しており長命の秘訣が書かれている、と聞きつけた松月堂という本屋さんがいました。松月堂は出版したいという手紙を白隠禅師によこしました。白隠禅師は世の人の為になる事ならと快諾しました。こうして貴重な草稿は世に出る事になって、私も目にする事が出来たという次第です。

2014年12月03日

柔らかな心と身体

寒さが厳しくなると、血行が悪くなりあちこち痛んだり体調が悪くなる方が多くなります。血の巡りが悪くなる、というのは人の体にとって甚だ困った事です。頭の中で血の巡りが悪くなれば、脳虚血という状態になります。血管が詰まって、血行が途絶えてしまえば脳梗塞です。日常生活の中でも、そうした事はよくあります。正座で足が痺れるのは、足への血行が悪くなるからですし、霜焼けも末梢の循環が悪くなるからです。

身体の硬い人・筋肉の硬い人というのが結構います。筋肉の中にも血管が走っていて、硬い筋肉は血管を圧迫します。血液の供給が悪くなるうえに疲労物質の除去も滞ります。そうすると、それだけでも肩こりや腰痛として自覚症状が出ることがあります。

もともと各関節や筋肉が硬い人もいますが、それ以上に多いのが、身体を硬くしている人です。

筋肉は安静にしている時でも一定の緊張を保っています。ところが必要以上に身体に力を入れている人、身体の余分な力を上手く抜けない人がいます。例えば、リラックスしている状態で、誰かに手首を持ち上げてもらって、肩の高さまで上げてもらいます。その状態で出来うる限り肩の力を抜きます。自分の力はゼロにして他人に支えられて手が挙がっているようにしておきます。そこで、肩の力を抜いたまま、という状態を維持したまま、支えてもらっている手を外してもらいます。力が抜けたままなら、手は落ちるはずなのですが手が落ちないで空間に留まることが多々あります。

治療でベッドに俯せになって頂くことが多いのですが、その状態であっても肩に力が入っている患者さんが随分といます。そうした方の多くはご自分が肩に力を入れたままという事に気づきません。肩こりを訴える患者さんの多くは、そのように自分自身が力を入れすぎるせいで肩が凝っている事もあるようです。

太極拳を指導する時に、まず、大切な事として教えるのは、身体をリラックスさせて動くことです。余分な力を抜く・リラックスするというのは簡単なようで意外と難しいことです。「もっと肩の力を抜いて!」

というのは、様々な局面で比喩的に使われたり、スポーツの場面で文字通り肩の力を抜いて、という意味でも使われます。緊張すると肩に不要な力が入ったり、肩が上がったりするのです。その状態ではスポーツでも十分な能力が発揮されませんし、知的活動も適切に行われなくなります。身体の余分な力を抜く、というのは本当は非常に難しいことです。難しい理由の1つは、難しいという事が理解されていないことと、余分な力を抜く、という訓練や経験をする機会がほとんどないことです。

面白いことに、身体の硬い人は頭も固いことが多いようです。太極拳の状態が芳しくない時、身体が固いせいよりも、頭が固いのではと思うことがあります。柔軟性のある身体は健康ですし、融通の利く柔らかな心は健全です。柔らかさというのは、日歩刻々と変わる環境に適応できるという事です。年を取るという事は色々な物が固くもろくなるという事です。赤ん坊のように心身ともに柔かいというのは限りない可能性を秘めているという事です。では、大人になりきってしまった人はどうすれば良いのでしょうか。

よく言われるのは、何にでも好奇心を持って向かうという事です。興味のある事柄にはわくわくして向き合います。変に緊張する事はなく、楽しさが心を満たします。

ニコニコして人生を楽しんでいるような人は、決して身体を硬くして緊張していることはありません。

誰にでも出来る簡単なことではないですが、その気になれば誰にでも出来うることです。

日々好日、という感じで生きていきたいと思う今日この頃です。

身体の硬い人・筋肉の硬い人というのが結構います。筋肉の中にも血管が走っていて、硬い筋肉は血管を圧迫します。血液の供給が悪くなるうえに疲労物質の除去も滞ります。そうすると、それだけでも肩こりや腰痛として自覚症状が出ることがあります。

もともと各関節や筋肉が硬い人もいますが、それ以上に多いのが、身体を硬くしている人です。

筋肉は安静にしている時でも一定の緊張を保っています。ところが必要以上に身体に力を入れている人、身体の余分な力を上手く抜けない人がいます。例えば、リラックスしている状態で、誰かに手首を持ち上げてもらって、肩の高さまで上げてもらいます。その状態で出来うる限り肩の力を抜きます。自分の力はゼロにして他人に支えられて手が挙がっているようにしておきます。そこで、肩の力を抜いたまま、という状態を維持したまま、支えてもらっている手を外してもらいます。力が抜けたままなら、手は落ちるはずなのですが手が落ちないで空間に留まることが多々あります。

治療でベッドに俯せになって頂くことが多いのですが、その状態であっても肩に力が入っている患者さんが随分といます。そうした方の多くはご自分が肩に力を入れたままという事に気づきません。肩こりを訴える患者さんの多くは、そのように自分自身が力を入れすぎるせいで肩が凝っている事もあるようです。

太極拳を指導する時に、まず、大切な事として教えるのは、身体をリラックスさせて動くことです。余分な力を抜く・リラックスするというのは簡単なようで意外と難しいことです。「もっと肩の力を抜いて!」

というのは、様々な局面で比喩的に使われたり、スポーツの場面で文字通り肩の力を抜いて、という意味でも使われます。緊張すると肩に不要な力が入ったり、肩が上がったりするのです。その状態ではスポーツでも十分な能力が発揮されませんし、知的活動も適切に行われなくなります。身体の余分な力を抜く、というのは本当は非常に難しいことです。難しい理由の1つは、難しいという事が理解されていないことと、余分な力を抜く、という訓練や経験をする機会がほとんどないことです。

面白いことに、身体の硬い人は頭も固いことが多いようです。太極拳の状態が芳しくない時、身体が固いせいよりも、頭が固いのではと思うことがあります。柔軟性のある身体は健康ですし、融通の利く柔らかな心は健全です。柔らかさというのは、日歩刻々と変わる環境に適応できるという事です。年を取るという事は色々な物が固くもろくなるという事です。赤ん坊のように心身ともに柔かいというのは限りない可能性を秘めているという事です。では、大人になりきってしまった人はどうすれば良いのでしょうか。

よく言われるのは、何にでも好奇心を持って向かうという事です。興味のある事柄にはわくわくして向き合います。変に緊張する事はなく、楽しさが心を満たします。

ニコニコして人生を楽しんでいるような人は、決して身体を硬くして緊張していることはありません。

誰にでも出来る簡単なことではないですが、その気になれば誰にでも出来うることです。

日々好日、という感じで生きていきたいと思う今日この頃です。