2014年12月21日

立ち方の大事~見て分かる部分の話編

太極拳にはいくつもの立ち方があります。流派によっても立ち方は異なります。骨盤の角度は、同門でも伝承者によって微妙に違う事もあります。そういった細かい話はまたの機会にして、まずは、双辺太極拳で多用する立ち方はこんな感じです。

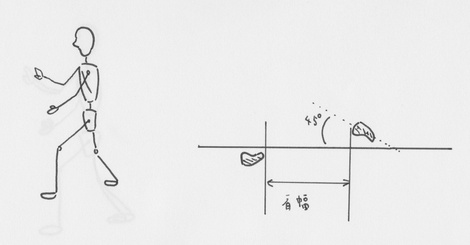

左右の足の間に線を1本引いて、線のすぐ右左に足が来ます。前足は正面を向きます。後足は40~45度外を向きます。前足の踵と後足のつま先は肩幅です。足を動かさないで技を行う場合はこの状態が基本です。後ろ重心になる時は、お尻が踵の上に来るようにします。前重心になる時には、前の膝が爪先を超えないようにします。足裏は常に全体が床に着いていますが、重心の中心は拇趾の付根です。前の膝は前後には多少動きますが、常に正面を向いたままです。そうした状態を維持するために、膝を外側に回すようにして、大腿の付根を内側に回すようにしています。こうして、大腿部に常に捻りの力が加わるように操作する事で、見たところは、大腿部があまり動いていない状態を維持しています。

後足も基本的には同じで膝を外に捻じり、大腿部の付根を内に捻じっています。本来、人の大腿はこのように動くようにできていません。訓練を重ねる事で、僅かに動くようになります。ですから、初心のうちはほんの少し動く感覚が得られるようにする事が目標になります。

双辺太極拳で特徴的なのが後脚です。多くの太極拳では攻撃が終った形は後脚の膝が伸びていますが、双辺太極拳では膝を曲げています。肩から膝までがほぼ垂直になる感じです。この立ち方は、形意拳の三才歩と言いう立ち方とほぼ同じです。双辺太極拳は形意拳の要素が入っているといいますが、このように立ち方がまさに形意拳です。その結果、踏込のタイミングや力の出し方も他の太極拳とは違ってきます。内家拳の打撃は体当り的な要素が強いと言いますが、そうした感覚がつかみやすい立ち方です。

上半身の注意で大事なのが、太極拳を練習している方ならおなじみの「含胸抜背」です。一般の方の「良い姿勢」というのは多くの場合、学校で習った「気を付け!」の姿勢であることが多いものです。胸を張って上半身に力を入れる「気を付け」の姿勢は太極拳の対極にある姿勢と言えます。

含胸抜背では、胸骨を僅かに内側に入れ込むようにしつつ、頭が上から引かれて頭蓋骨が背骨ごとスッと引き抜かれるようにします。そうすると胸のつかえがとれたようになり、重心が丹田に落ちていきます。ここで注意するのは、含胸抜背は常に同じ状態ではないという事です。初心者のうちは、含胸抜背という事を自覚するために、絶えず同じように心掛ける必要がありますが、ある程度熟練してからは、動きの中でメリハリのある含胸抜背が必要になります。

太極拳の練習は、型の動きを覚えるのは無論必要ですが、どのように動こうと、指示されている立ち方を維持する・・・ということが非常に大事です。手足を複雑に動かしながらも、リラックスした身体を維持して、かつ、バランスを取りつつ立ち姿を崩さずに動き続ける。武術的意義から見ても重要な事ですし、運動能力全般を向上させることから考えても、大事な点です。太極拳を始めて数か月・数年と言った方は、意外と地味な点を忘れがちですが、こうした所を押さえておくと、上達が早いものです。歩法・フットワークの練習が単独である流派もありますが、無い場合でも、前進する型を左右際限なく繰り返すことで歩法練習の代用可能な場合もあります。

綺麗な姿で動き続ける、見てわかるバランスの良さや動きの良さの下には、下肢の動きを維持する纒絲勁や微妙に重心を変化させる身体の見えない操作があります。見てわかる上手い部分の成功の陰には

見てわからない努力がある、といったところでしょうか。

Posted by 渡辺克敬(わたなべ かつゆき) at 22:51│Comments(0)

│太極拳、武術関連の話題