2014年11月25日

鍼治療あれこれ

直径0.16ミリ 長さ4センチ。これは私が一番よく使う鍼のサイズです。鍼は長さと太さに幾つものバリエーションがあります。ほとんどのものは髪の毛程の太さで、掌に隠れるくらいの大きさです。こんな小さく細い物を上手く操ることで、痛みを和らげたり、動きの悪い所を改善したりしています。

鍼治療の方法には色々なやり方があります。肩こりを例に取りましょう。肩がこっているので、まさにその凝っている硬くなった筋肉に刺激を与える~という考え方があります。解剖学的に誰でも納得できるような鍼の打ち方です。この場合は肩の硬くなっている所に鍼をして、筋肉を緩めて血行を良くするという考えで鍼をします。別の考え方もあります。肩が凝っているのは身体の気の巡りが悪くなっている、だから気の滞りを治す、という考え方です。上半身に気が滞って全身に巡らない事が肩こりの原因と考えます。その時には肩こりという局所の症状を治すのではありません。その人の全身を視野に入れて気の巡りを良くする、という考えでの治療になります。場合によっては、冷え性の治療をする事で肩こりが良くなることもあります。このように、東洋医学ではその症状を治すというより、症状の背景にあるその人の身体の傾向に着目します。症状ではなく、「その人を治す」という事ですね。

鍼治療の特徴として、経絡という考え方があります。経絡というのは身体に張り巡らされた、「気」の通り道です。経絡は解剖しても存在していませんし、世の中の人のほとんどが了解している~という考え方ではありません。「目に見えて存在はしないが、機能としては存在する」というものです。

機能として存在する・・・というのは、足の甲や膝の裏に鍼をして腰の痛みが緩和されたり、痔の治療で頭の天辺にお灸をして楽になったり、経絡の理論で説明できる鍼の作用機序がいくつもある・・・という事です。

頭の天辺のツボからお尻に繋がる気の流れがあって、頭のツボが気血を引き上げる作用がある、という理論に適った結果が出るのです。

経絡という気の流れるルートの要所要所にあるポイントが「ツボ」です。ですから手のツボと顔がつながっていたり、足のツボが腰やおなかに繋がっています。顔面神経麻痺の治療では、顔にも鍼をしますが、手のツボも良く使います。顔に鍼をするというと、少し抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、これが意外に気持ちの良いものです。

ツボには特効穴といって、この症状にはこのツボ、という有名で便利なものもあります。腸の調子が悪い時に使うツボで、便秘点・下痢点というツボ。背中に6箇所ある胃の調子を整えるツボ、ここにお灸をする「胃の六つ灸」というのもあります。

鍼の適応はかなり広範囲にわたります。肩や腰の痛みだけでなく、内科や婦人科の症状も鍼の適応になるものがあります。頭痛や自律神経失調症などの症状も鍼の治療対象になります。

変わったところでは美容鍼といって、美顔目的の鍼があります。これはフェイスラインのシェイプアップや頬のリフトアップなどが目的の鍼です。

鍼はちょっと怖いと思う人もいるようですが、ほとんど痛みもありません。効果も比較的早い時期に出ることが多いものです。場合よっては劇的な効果がある場合もありますし、翌日に症状が良くなったり、徐々に症状が改善したり、と症状によって効果の出方には様々です。

鍼治療の適応かどうかは症状にもよりますので、まずはご相談下さい。

鍼治療の方法には色々なやり方があります。肩こりを例に取りましょう。肩がこっているので、まさにその凝っている硬くなった筋肉に刺激を与える~という考え方があります。解剖学的に誰でも納得できるような鍼の打ち方です。この場合は肩の硬くなっている所に鍼をして、筋肉を緩めて血行を良くするという考えで鍼をします。別の考え方もあります。肩が凝っているのは身体の気の巡りが悪くなっている、だから気の滞りを治す、という考え方です。上半身に気が滞って全身に巡らない事が肩こりの原因と考えます。その時には肩こりという局所の症状を治すのではありません。その人の全身を視野に入れて気の巡りを良くする、という考えでの治療になります。場合によっては、冷え性の治療をする事で肩こりが良くなることもあります。このように、東洋医学ではその症状を治すというより、症状の背景にあるその人の身体の傾向に着目します。症状ではなく、「その人を治す」という事ですね。

鍼治療の特徴として、経絡という考え方があります。経絡というのは身体に張り巡らされた、「気」の通り道です。経絡は解剖しても存在していませんし、世の中の人のほとんどが了解している~という考え方ではありません。「目に見えて存在はしないが、機能としては存在する」というものです。

機能として存在する・・・というのは、足の甲や膝の裏に鍼をして腰の痛みが緩和されたり、痔の治療で頭の天辺にお灸をして楽になったり、経絡の理論で説明できる鍼の作用機序がいくつもある・・・という事です。

頭の天辺のツボからお尻に繋がる気の流れがあって、頭のツボが気血を引き上げる作用がある、という理論に適った結果が出るのです。

経絡という気の流れるルートの要所要所にあるポイントが「ツボ」です。ですから手のツボと顔がつながっていたり、足のツボが腰やおなかに繋がっています。顔面神経麻痺の治療では、顔にも鍼をしますが、手のツボも良く使います。顔に鍼をするというと、少し抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、これが意外に気持ちの良いものです。

ツボには特効穴といって、この症状にはこのツボ、という有名で便利なものもあります。腸の調子が悪い時に使うツボで、便秘点・下痢点というツボ。背中に6箇所ある胃の調子を整えるツボ、ここにお灸をする「胃の六つ灸」というのもあります。

鍼の適応はかなり広範囲にわたります。肩や腰の痛みだけでなく、内科や婦人科の症状も鍼の適応になるものがあります。頭痛や自律神経失調症などの症状も鍼の治療対象になります。

変わったところでは美容鍼といって、美顔目的の鍼があります。これはフェイスラインのシェイプアップや頬のリフトアップなどが目的の鍼です。

鍼はちょっと怖いと思う人もいるようですが、ほとんど痛みもありません。効果も比較的早い時期に出ることが多いものです。場合よっては劇的な効果がある場合もありますし、翌日に症状が良くなったり、徐々に症状が改善したり、と症状によって効果の出方には様々です。

鍼治療の適応かどうかは症状にもよりますので、まずはご相談下さい。

2014年11月21日

気になる気の話

気持ち、気候、空気、人体を流れる謎のエネルギー など、「気」には色々な意味があります。

東洋医学では、人の身体には気が巡っていて、日々滞りなく気が巡れば健康と言う事になっています。気が滞ったり不足したりすれば、不健康となり病気になったりもします。そうした気の流れの異常を治していくのが鍼による治療です。

気功 というのがあります。身体を流れる気を自分で調整したり、気を強めていこう、というのが気功です。

もともと昔の中国には、仙道や不老長寿の為の技法など様々な技術がありました。

「気功」という名前が付いて一般化したのは1950年以降のようです。それまでは導引吐納法やその他各種の名称で呼ばれていました。本来は一般の人が健康になるように、というより宗教的な行であったり、特別な力を開発したり不老不死を求めたりといった、いわば超人探求の技法という側面もあったようです。

気功と一口に言っても、様々なものがあります。

① 呼吸法が中心のもの

② 体操のような身体を動かす事が主なもの

② もっぱら意念を練るもの(イメージトレーニングを突き詰めたようなもの)

他にも植物から気を吸収するとか、お日様から気を取り込むなど色々な技法があります。

何れも現在のトレーニングの主流である、筋肉を鍛えたり心肺機能を上げたり、という観点からは分かりにくい訓練をします。見ただけでは何をしているのか分からないのが気功の練習です。

では、気功は一体何をしているのでしょう。気を練っている、ということなのですが、具体的には何をどうしているのでしょう。

例えば、立った姿勢でゆっくりと手を上下させている気功があるとします。まず練習するのは、立つことです。余分な力を抜いて、その姿勢を維持するだけの最低限の力だけで立ちます。こうして筋の緊張を取り除きます。このように心身ともにリラックスさせる事は、気功を行なう上でとても重要な事です。ただ立つ、といっても幾つもの注意があります。しっかりと身体の緊張を取る事で、気が動きやすくなるからです。

それから手の動きに合わせて、ゆっくりと呼吸をします。お腹の動かし方や息を吐く・吸う時の要領など、注意点がいっぱいあります。また、幾つかのイメージを持って気功を行なうこともあります。例えば、足の裏から呼吸に合わせて大地の気を吸い上げる~といったものです。

気功が普通のスポーツやウエイトトレーニングと違うところは、非常に頭を使うというところです。日常生活とは違った体の動かし方が求められるので、無造作にやっていては効果が出ないためです。

背骨を1つ1つ意識したり、気の流れる道筋を意識の上でたどったり、と 今まで経験した事の無い事をしなければいけないので、運動というよりは細かな作業をしているという趣もあります。

そんな風に練習を続けていると、腕や脚にむずむずした感じがしたり、掌やお腹が気持ちよくぽかぽかとしてきます。それが気を感じるということです。

気というのは誰にでもあります。手から気を出して難病を治すとか、気の力で人を飛ばすとか、テレビで面白おかしく扱われたり、胡散臭いものとしてコメントする人がいたり、正確に評価されない事もありますが、ごく普通の事として捉えればいいものです。人により体力の強弱があるように、気の力にも差があるだけです。

温かい掌からは誰でも赤外線が良く出ています。気功の修行を積めばそれが驚くほどの力になるだけです。

掌を一生懸命にこすり合わせます。そして、左右の掌をリラックスさせて、1~2㎝離してゆっくりと動かします。すると、掌の間にもやもやする感じ、あるいは磁石の同じ極が反発するような感覚がします。それが気の出ている手の感じです。暇な時にいつもやっていますと、だんだん気の感じも強まります。お試し下さい。

東洋医学では、人の身体には気が巡っていて、日々滞りなく気が巡れば健康と言う事になっています。気が滞ったり不足したりすれば、不健康となり病気になったりもします。そうした気の流れの異常を治していくのが鍼による治療です。

気功 というのがあります。身体を流れる気を自分で調整したり、気を強めていこう、というのが気功です。

もともと昔の中国には、仙道や不老長寿の為の技法など様々な技術がありました。

「気功」という名前が付いて一般化したのは1950年以降のようです。それまでは導引吐納法やその他各種の名称で呼ばれていました。本来は一般の人が健康になるように、というより宗教的な行であったり、特別な力を開発したり不老不死を求めたりといった、いわば超人探求の技法という側面もあったようです。

気功と一口に言っても、様々なものがあります。

① 呼吸法が中心のもの

② 体操のような身体を動かす事が主なもの

② もっぱら意念を練るもの(イメージトレーニングを突き詰めたようなもの)

他にも植物から気を吸収するとか、お日様から気を取り込むなど色々な技法があります。

何れも現在のトレーニングの主流である、筋肉を鍛えたり心肺機能を上げたり、という観点からは分かりにくい訓練をします。見ただけでは何をしているのか分からないのが気功の練習です。

では、気功は一体何をしているのでしょう。気を練っている、ということなのですが、具体的には何をどうしているのでしょう。

例えば、立った姿勢でゆっくりと手を上下させている気功があるとします。まず練習するのは、立つことです。余分な力を抜いて、その姿勢を維持するだけの最低限の力だけで立ちます。こうして筋の緊張を取り除きます。このように心身ともにリラックスさせる事は、気功を行なう上でとても重要な事です。ただ立つ、といっても幾つもの注意があります。しっかりと身体の緊張を取る事で、気が動きやすくなるからです。

それから手の動きに合わせて、ゆっくりと呼吸をします。お腹の動かし方や息を吐く・吸う時の要領など、注意点がいっぱいあります。また、幾つかのイメージを持って気功を行なうこともあります。例えば、足の裏から呼吸に合わせて大地の気を吸い上げる~といったものです。

気功が普通のスポーツやウエイトトレーニングと違うところは、非常に頭を使うというところです。日常生活とは違った体の動かし方が求められるので、無造作にやっていては効果が出ないためです。

背骨を1つ1つ意識したり、気の流れる道筋を意識の上でたどったり、と 今まで経験した事の無い事をしなければいけないので、運動というよりは細かな作業をしているという趣もあります。

そんな風に練習を続けていると、腕や脚にむずむずした感じがしたり、掌やお腹が気持ちよくぽかぽかとしてきます。それが気を感じるということです。

気というのは誰にでもあります。手から気を出して難病を治すとか、気の力で人を飛ばすとか、テレビで面白おかしく扱われたり、胡散臭いものとしてコメントする人がいたり、正確に評価されない事もありますが、ごく普通の事として捉えればいいものです。人により体力の強弱があるように、気の力にも差があるだけです。

温かい掌からは誰でも赤外線が良く出ています。気功の修行を積めばそれが驚くほどの力になるだけです。

掌を一生懸命にこすり合わせます。そして、左右の掌をリラックスさせて、1~2㎝離してゆっくりと動かします。すると、掌の間にもやもやする感じ、あるいは磁石の同じ極が反発するような感覚がします。それが気の出ている手の感じです。暇な時にいつもやっていますと、だんだん気の感じも強まります。お試し下さい。

2014年11月19日

美しい身体には 躾

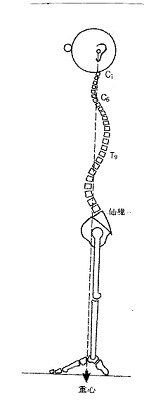

だるま落とし という玩具があります。背の低い円柱状の物を積み上げて、一番上にだるまが載っているものです。人の背骨も同じような具合で、7個の頸椎・12個の胸椎・5個の腰椎が積み重なっています。

頸椎は少し前にカーブを描いています(前湾)、胸椎は後ろにカーブを描いています(後湾)、

腰椎は頸と同じように前湾しています。背骨全体でSの字が2つ繋がったようになっています。こうして湾曲する事で背骨にかかる力を上手く吸収しています。

いわゆる良い姿勢というのは、横から見て、耳・肩・膝蓋骨・踝の数センチ前が垂直線上にある状態です。この姿勢なら、多少長く立っていても疲れが少なく、美的にも良い姿勢と言えます。ただ、実際には、文化等により違いがあります。学校での教育のせいで、胸を張って身体に力を入れた姿勢が良い姿勢と思っている方が意外と多くいますが、あれは、明治時代に外国の軍隊の姿勢を採用したものです。東洋医学的に見れば気が上に上がって緊張状態が強く、とても健康には悪い姿勢です。

腰痛は多くの方が経験した事があると思います。腰痛にはいくつもの原因がありますが、そのうちの1つの原因に、不良姿勢による腰痛があります。これは、日常生活の習慣などで、腰椎の前湾が強くなった事によるものです。腰を後ろにそらした姿勢、お尻を後ろに突き出した姿勢です。このような姿勢を続ける事で、腰にある筋肉が絶えず緊張状態となり、筋疲労による腰痛を起こします。急に太った人や妊婦さんの腰痛はこうして起こる事が多いものです。このような腰痛は、過度の緊張した筋肉を緩めるようにします。仰向けになって、膝を胸に引き付けるストレッチなども有効ですが、やり方に少しコツがありますので、実際に出来る方に教えてもらうと効果的です。

多くの人は立つ練習を意識して行って事がないと思います。記憶もない子供の頃、いくつもの試行錯誤を繰り返して、周囲にいる大人を手本にして立ち上がって歩きはじめました。とりあえず日常生活に事足りる、というレベルにすぎません。それでも何とかやっているのは、身体に備わった数々の神の御業という所です。

綺麗に立つ、健康に良いように立つ(筋骨・精神に負担をかけずに、良い血行を保ったまま立つという事です。)というのは、それなりの理論や訓練が必要です。身体に備わった知恵だけでは十分ではありません。数々の武術やバレエ、日本舞踊など、歴史の中で時間をかけて磨かれてきたものは、そうしたノウハウと訓練が備わっています。機会があれば、そうした立ち方をちょっと教えてもらうのも良いかもしれません。理に叶ったか立ち姿には、それだけで美しさがあります。良い男・良い女の指数が数10%はアップするというものです。